「慰安婦問題」は韓国の恥さらし-虚構を暴き日本と朝鮮の名誉を守ろう(松木國俊氏)

「慰安婦問題」は韓国の恥さらし-虚構を暴き日本と朝鮮の名誉を守ろう(松木國俊氏)

(『日本の息吹』平成23年12月号より)

松木國俊

日本会議東京都本部調布支部副支部長

日韓近代史研究家

----------------------------

まつき くにとし

昭和25年、熊本県八代市生まれ。

慶応義塾大学法学部政治学科卒業、豊田通商株式会社入社。

昭和55年~59年、豊田通商ソウル事務所駐在。

秘書室次長、機械部次長を経て平成12年、豊田通商退社。

現在、松木商事株式会社代表取締役。

日本会議東京都本部調布支部副支部長、

新しい歴史教科書をつくる会三多摩支部副支部長。

----------------------------

またまたいわゆる「従軍慰安婦問題」が再燃している。今度はなんと韓国で憲法判断が出たという。虚構によって傷つくのは、日本だけじゃない

――『ほんとうは「日韓併合」が韓国を救った!』の著者が語る、いい加減にしろ、韓国!

隣国の歓心を買うために我々の父祖を進んで鬼畜の如く貶める偽善政治家たちが、今や政権中枢を牛耳っている。前原氏(民主党政調会長)ですらも村山政権時代の「女性のためのアジア平和国民基金」を復活させ、嘘の上に嘘を重ねる売国行為を何の躊躇もなく行おうとしている。

これまで「慰安婦強制連行」という根も葉もない非難に対し、反論どころか検証すらせずに、ひたすら謝罪し許しを請い続いてきたために、今や「濡れ衣」が事実と化し、韓国の思惑通り日本人は「何十万人もの朝鮮女性を強制連行して慰安婦にした世界史に類を見ない残虐な民族」として世界から指弾されるに至った。 続きを読む…»

魂の外交官 重光葵に帰れ―吉田ドクトリンから重光ドクトリンへ(福冨健一氏)

魂の外交官 重光葵に帰れ―吉田ドクトリンから重光ドクトリンへ

作家・歴史資料収集家 福冨健一氏に聞く

(『日本の息吹』平成23年12月号掲載)

●大御心を体した外交官

―なぜいま重光葵なのでしょうか。

福冨

教科書で戦後史のはじめに掲載されていたミズーリ艦上での降伏文書調印式の写真は、皆さん見たことがあると思います。あのとき、サインしているのが当時、誰もが嫌がる日本全権を引き受けた重光葵です。

昭和20年9月2日、調印式の日、重光はこう詠んでいます。

ながらへて甲斐ある命今日はしもしこの御楯と我ならましを

願くは御国の末の栄え行き吾名さげすむ人の多きを 続きを読む…»

[時局情報@教育]会計検査院、教職員の不適切勤務の実態を告発

会計検査院(※)の調査で、北海道と沖縄県の公立小中学校の教職員855人(延べ人数)が、架空の研修届を提出したり、勤務時間中に教職員組合の活動をしたりしていたことがわかりました。

不適切勤務は合計4575時間、給与に換算するとおよそ940万円が既に支給されており、その三分の一は国が国庫負担しています。

会計検査院は、今月11月に公表する決算検査報告書に、文部科学省が「給与の返還措置をすべき」だとの認識を示す見込みです。

調査は、平成19年度から平成22年度までの4年間を対象として、北海道、石川、鳥取、沖縄県の約280校を抽出。なかでも北海道の約172校、沖縄の19校で不適切な勤務実態が判明しました。北海道では、夏休み期間中も出勤義務があるのに勤務していないケースが52校、延べ442人、2045時間ありました。

また警備システムを確認したところ、始業時間後に解除されたり、逆に終業時刻より前に稼動させるなど、勤務時間中に学校が無人となっているケースもあったといいます。

沖縄県では、学校の夏休み期間中の教職員の休憩時間が延長されていたり、有給を取らずに業務と関係のない「教育研究団体」の会合に参加するなど、不適切勤務は延べ208人、1183時間に及んだといいます。

※会計検査院とは……国の収入支出の決算、政府関係機関・独立行政法人等の会計、国が補助金等の財政援助を与えているものの会計などの検査を行う憲法上の独立した機関

[時局情報@教科書]文科省、11月中決着を沖縄県教委に示す

①中川文科相、竹富町の自費購入で収拾をはかる

10月26日に開催された衆院文部科学委員会で、中川正春文科大臣は八重山教科書問題の収拾策について答弁しました。

打開策として提示したのは、採択地区の答申通りの採択を行った石垣市と与那国町(育鵬社版の公民教科書の採択)を教科書無償措置の対象とする一方、竹富町(東京書籍版を採択の公民教科書採択)は国の無償措置の対象としないというもので、今後、沖縄県教育委員会の報告を待って、町の予算での自費購入を促すとしています。

文科相答弁が伝えられた竹富町では「義務教育の精神に反する」という意見が出ています。採択地区の答申の有効性を確定させるためにも、竹富町にも育鵬社教科書を配布する措置が必要です。採択地区答申があくまでも唯一の決定であるという事実は残しておかなければなりません。

一方、保守陣営からは、大臣の答弁を受けて、今後同様の自治体が現れた場合に共同採択制度自体が形骸化していく危険性が指摘されています。文科省は、法制局と検討した上で問題ないと判断しているようですが、これまで茨城県の大洗町や岡山県の総社市など自費購入などを検討した自治体が共同採択制度の維持の観点から断念した経緯もあり、例外的措置が常態化しないための制度改革は準備しなければなりません。

今回の決着は、地方教育行政法と地方自治法に文科大臣の権限として付与されている「是正の要求」の地方自治体への発動を、日教組出身者が政府与党の主要ポストを占める現政権(※)が嫌ったための軟着陸ともみえます。

※参考:日教組の政治団体「日本民主教育政治連盟」所属の国会議員6名(以下)が政府・与党や国会の要職に就任している。

横路孝弘(衆議院北海道第1区)…衆議院議長

鉢呂吉雄(衆議院北海道第4区)…経済産業大臣(9/10辞任)

輿石 東(参議院山梨県選挙区)…民主党幹事長

辻 泰弘(参議院兵庫県選挙区)…厚生労働副大臣

水岡俊一(参議院兵庫県選挙区)…内閣総理大臣補佐官

神本美恵子(参議院比例代表) …文部科学大臣政務官

②文科省と沖縄県教委との溝は埋まらず―文科省、「11月中に結論を」

また10月31日、沖縄県教委の大城教育長が文部科学省を訪れ、八重山地区の中学公民教科書問題について、地区内同一教科書を採択できていない状況について報告しました。

文部科学省は、採択地区の規約にもとづく8月23日答申(育鵬社版を採択)が有効であるとの立場を示し、11月中に結論を報告するよう指導しました。一方、大城沖縄県教育長は「採択地区協議会の役割は3市町への答申でしかなく、それが即、結論というのは飛躍だ」と述べ、9月8日の全員協議を協議結果とする姿勢を依然崩していません。

文科省の11月末までに、竹富町が8月23日答申に基づく採択(育鵬社版)を拒んだ場合、竹富町(東京書籍版の採択)が無償措置の対象外となり、自費購入となることを文科省が示したといえます。

[時局情報◎防衛]新聞各紙が、尖閣諸島・魚釣島上空の警戒監視活動を報道

10月14日付け新聞各紙は、尖閣諸島上空で警戒監視活動に当たる海上自衛隊の対潜哨戒機P3Cの機影を、魚釣島をバックに報道しました(13日撮影)。

朝日新聞が一面カラー掲載、読売新聞(白黒)、産経新聞(カラー)が社会面、日経新聞(白黒)が政治面の掲載となっています。

一方、同13日、防衛省統合幕僚幹部は、今年上半期の航空自衛隊のスクランブル発進について発表しました。特に中国機に対するスクランブルは83回に上り、昨年比で59回も急増しています。防衛省は、東シナ海での中国の活動が活発化しているとして、警戒を強めています。

○平成23年度上半期の緊急発進実施状況について(23、10、13 統合幕僚監部)

1、全般

平成23年度上半期(第2四半期まで)の緊急発進回数は、203回であり、前年度と比べて17回増加しました。

推定を含みますが、緊急発進回数の対象別の割合は、ロシア機約52%、中国機約41%、台湾機約2%、その他約5%でした。

2、航空方面隊別の状況

平成23年度上半期の航空方面隊別の状況については、北部航空方面隊が77回、中部航空方面隊が20回、西部航空方面隊が17回、南西航空混成団が89回の緊急発進を実施しました。

前年度と比べて南西航空混成団の緊急発進回数が大幅に増加しました。

3、平成23年度上半期の特徴

中国機に対する緊急発進回数は83回であり、前年度に比べて59回増加しており、第1四半期に引き続き増加傾向で推移しています。

一方、ロシア機に対する緊急発進回数は106回であり、前年度に比べて43回減少しました。

第1四半期はロシア機よりも中国機に対する回数が多かったものの、第2四半期はロシア機に対する回数の方が多かったため、国別の割合としては、例年通りロシア機の方が多く占めている状況です。

また、上半期には、ロシア機10件と中国機5件の事例について、我が国領空に沿った長距離飛行をしたため、特異な飛行であるとして公表しました。このうち、9月8日のロシア爆撃機TU-95に対するロシア空中給油機IL-78による空中給油については、緊急発進した航空自衛隊の戦闘機による初めての目視確認及び写真撮影となりました。

当該期間は、平成23年4月1日~23年9月30日です。

添付資料の全文はこちらに掲載↓

http://www.mod.go.jp/jso/Press/press2011/press_pdf/p20111013.pdf

[時局情報◎防衛]湾岸の夜明け作戦から20年。掃海艦ペルシャ湾に派遣

米英海軍がペルシャ湾で不定期に開催している掃海訓練に参加するため、わが国・海上自衛隊の掃海母艦「うらが」と「ぶんご」が9月8日に横須賀を出航しました。

今年は、ペルシャ湾掃海派遣任務(湾岸の夜明け作戦・オペレーションガルフドーン)から20周年の節目の年であり、海上自衛隊も招待され、10月15日から20日までの間、バーレーン沖で訓練が実施されています。横須賀帰港は12月1日の予定。

「湾岸の夜明け作戦」については、ペルシャ湾掃海派遣部隊指揮官の落合たおさ閣下が、派遣から10年後の平成13年10月、その後のエピソードも含めてA4判17ページのレポートをまとめています。その中からいくつかのエピソードを掲載します。

※全文は、防衛省HPをご覧下さい。↓↓↓

http://www.mod.go.jp/msdf/mf/touksyu/yoakenosakusen.pdf

(以下は、引用です。)

ペルシャ湾掃海作業中、数多くの国民から心温まる激励を頂いた。日本からペルシャ湾までの約1万2千キロメートルの長距離を飛んできてくれた千羽鶴は2万羽を超えた。慰問品として日本各地から名産品が送られてきた。あの暑いペルシャ湾上で隊員達は思いもよらない故郷の味を感謝の気持ちを持って心から楽しみ、明日の掃海作業への新た健闘を誓った。

また各地の老若男女、いろいろな方々から三千通に近い励ましの便りを頂いた。「始めてお便りします。新聞で掃海部隊の皆様の活躍を知りました。暑い中、危険の伴う作業を日本を代表して行っていらっしゃる皆様を、私は誇りに思います。日本人として感謝の気持ちを込めて、有り難うございますと心から申し上げます。どうか無事に任務を全うされ帰国されますように、お祈り申し上げます。遠いペルシャ湾の皆様、これからもどうか日本の為に頑張って下さい。」(桐生市 26歳 主婦)こういった国民の「有り難う、感謝します」「日本のために頑張って下さい」という感謝の気持ちと温かい励ましが、あの劣悪な環境下で機雷処分という危険極まりない作業に従事していた、511名の男達の心を支えたのである。

(中略)

クウェートに寄港した際、記者会見が行われた。私が掃海作業の進捗状況について説明した後、地元新聞記者からの質問を受けた。

「クウェート国民は、あなた方に心から感謝している。遠い極東の日本から、こんな小さな船でペルシャ湾まで来て、われわれの為に危険極まりない機雷の除去をやってくれた。心からお礼と感謝を申し上げる。それは其として、日本は第2次大戦以後45年間、戦争をしていない筈だ。それなのにどうしてアメリカ、イギリス、フランスと言ったその間にベトナム戦争、フォークランド紛争、スエズ紛争と言った実際の戦争を経験してきた先進諸国と同等に、機雷掃海と言う最も難しい技術を持っているのか。それとも日本は隠れて戦争をしていたのか」

私は次のように答えた。

「そうではない。昭和20年3月、瀬戸内海を中心として日本近海に約1万2千個の機雷が敷設され、日本海軍はその脅威に敢然と挑戦し、その機雷掃海作業は終戦後も営々と続けられた。それはやがて海上自衛隊に引き継がれ、日本近海に於ける船舶航行の安全確保のために、掃海業務は昭和40年代後半まで、継続された。私自身も若い頃、その掃海業務に従事した経験がある。第2次大戦以後、約45年間も平和が続いた日本の掃海部隊が、先進諸国と同等に実任務につけるのは、旧海軍の先輩達が良き伝統を残してくれたお陰であり、それに加えて任務を引き継いだ海上自衛隊の掃海部隊が、堅実に訓練を励行し、技量を磨いて来た努力の積み重ねがあったからである。」

(以上、引用終わり)

日本会議では、前身の「日本を守る国民会議」が千羽鶴や激励の手紙を送付したり、呉・横須賀帰港時に歓迎行事を開催するなどこのペルシャ湾派遣活動の後方支援活動に取り組みました。

遠く1万キロを越えた国民の声なき声が、灼熱の中の隊員たちを支えたこと、そして戦前の海軍の伝統を受け継ぐ先人先輩方からの継承によって、高い技術が保たれてきたことなどが、落合閣下のレポートからうかがえます。

このほか、在留邦人の感謝の声、諸外国からの賞賛、そして隊員たちの奮闘と、多国籍軍との信頼関係など掲載されております。

是非、みなさま全文をご一読いただきますとともに、今回の訓練が無事所期の目的を達成され、帰港されますようお祈りいたしましょう。

トピックス : 自衛隊,

[時局情報◎教育]沖縄教科書問題-政府、「無償措置法は地教行法に優先する特別法」であると閣議決定

教科書採択について、八重山地区(石垣市、竹富町、与那国町の3自治体で組織される沖縄県八重山採択地区協議会)では、育鵬社の公民教科書採択を決定したが、これを不満とする竹富町教委が反対し、沖縄県教委がこれを支持し介入し、いまだに混乱が収束せず、膠着状態が続いている。

この八重山地区の問題について、10月7日、政府は、教科書採択について、「義務教育教科書無償措置法が、地方教育行政法に一部優先する特別法にあたる」とする答弁書を閣議決定しました。答弁書は、社民党の照屋寛徳議員の再質問書に対するもの。

これまで、日本大学の百地章教授や、日本教育再生機構の石井昌浩副理事長らは、「特別法である無償措置法は、一般法である地方教育行政法に優先する」との法解釈から、八重山採択地区協議会の答申に基づく採択が適正に行われるよう、文部科学省が沖縄県教委を指導するよう求めていました。

◎参考→[教科書採択]教科書採択をめぐる誤謬を正すー百地章・日本大学教授

政府の答弁書はいずれ衆議院のホームページでも公開されますが、これを真っ当に読んでいけば、竹富町が答申を無視して異なる教科書を独自に採択した行為は是正されるべき対象となります。

沖縄県教委は、既に、9月8日の教育委員全員協議(※)を有効とする文書を文科省に提出していますが、文部科学省は、法解釈を答弁するだけでなく、行政行為として、沖縄県に是正指導を発動していかなければなりません。

以下の答弁要旨にもありますが、「県教委から事情を聴き、状況の把握に努める」だけでは、収まらない状況に立ち至っています。

(※9月8日沖縄県教委は、八重山教育委員協会臨時総会を強行開催。この会は、採択について法的権限は無いのだが、八重山地区採択協議会の答申を白紙にして、3市町の全教育委員による採決を再実施し、育鵬社を不採択にした。一方、石垣市、与那国町は3市町の合意がないまま採決に至ったと、採決の無効を文科省に具申している。)

■政府答弁書要旨

(1)地方教育行政法と無償措置法の全体が、一般法・特別法の関係にあるとはいえないが、採択地区が2以上の区域をあわせた場合は、無償措置法は、地方教育行政法の採択の権限の行使について、特別の定めをしている。

(2)文部科学省としては、沖縄県教委に対し、八重山採択地区協議会の規約に従ってまとめられた結果に基づいて、同一の教科書を採択するよう引き続き指導助言していく。

(3)石垣市教育長・与那国町教育長から提出された文書は、両教育委員会から出された公文書として認められる。他方、竹富町教育委員長から出された文書は公文書として認められるものであったが、添付された石垣市・与那国町・竹富町の教育委員長の連名文書は、公文書として認めることはできない。

(4)文部科学省としては、同協議会の規約に従ってまとめられた結果が無償措置法の協議に当たり、教育委員の全員協議は協議とは認められないと考えている。

(5)必要に応じて県教委から事情を聴き、状況の把握に努めていく。

トピックス : 教科書,

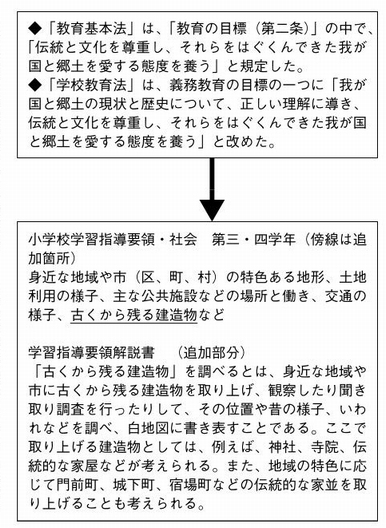

[教育基本法]小学校教科書はどう変わったか

●[シリーズ]新教育基本法下の教育改革 19

小学校教科書はどう変わったか

今回は、すでに今年から各学校で使われている小学校の教科書の改善点を見ていきます。

村主真人 民間教育臨調研究委員

四月に新学期が始まり、小学校では新しい学習指導要領に基づく教科書が配給された。日本会議は、平成二十年の学習指導要領改訂にあたり、伝統と文化の尊重、愛国心や宗教に関する教養や情操について、国会と文部科学省への要望活動を行ったが、国語での神話や伝記学習、和歌や古典などの伝統的な言語活動の充実、社会科では各々の祝日の意味を教えることや、宗教に関する一般的教養の尊重、音楽で伝統音楽の充実が取り入れられた。

今回小学生に配布された新教科書は、こうした改訂の変化が現れた。

■神社への訪問活動がモデルケースに

教育出版の「小学社会3・4上」では、神奈川県の太尾神社を題材に、地域の中でお祭りがどのように受け継がれてきたのか、祭りを受け継ぐため地域の人たちがどのように取り組んできたのかを学ぶ内容となっている。

こどもたち自らが「神社やおまつりはいつごろからあるのか」「お祭りはなんのために行われているのか」の疑問をまとめ、町内の人からお話を聞く中で「作物のしゅうかくを感しゃするために行われていた」ことに気づかせる内容だ。

また神社に伝わるお囃子「太尾ばやし」の体験学習や、近隣の師岡熊野神社に伝わる年々の収穫を占う「つつがゆ神事」を奉仕する神主さんのお話を聞く内容が盛り込まれている。ほかにも「節分」「七草がゆ」「七夕」「秋祭り」などの年中行事の意味と、そこにこめられた願いを考えさせている。東京書籍の「新しい社会3・4上」では、宮城県仙台市の東照宮周辺を題材に、地域を探検しながら、自分で白地図を作成する中で、目印となる建物などを訪問し、その意味や由来を調べるものだ。

従来の教科書は、消防署や警察、病院などの訪問が主だったが、神社や寺院への訪問、祭りなどの伝統的な行事の体験が記載されたことは大きな変化だ。「宗教に関する教養」の規定がもたらした成果である。

■祝日法に記載された祝日の意味を

掲載光村図書の「社会6」では、「国民の祝日に関する法律」に記された全ての祝日とその意味が掲載された。例えば、建国記念の日は「建国をしのび、国を愛する心を養う」とあり、昭和の日は「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代をかえりみ、国の将来に思いをいたす」、海の日「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う」とつづく。

従来、恣意的に僅かな祝日を選ぶ教科書が多かったが、全ての祝日の意味を教える方向に改善された。

[教科書採択]教科書採択をめぐる誤謬を正すー百地章・日本大学教授

八重山地区の中学校公民教科書の採択については、未だ結論が出ておりませんが、日本大学法学部の百地章教授が、問題の混乱収束の道筋をズバリ指摘しております。以下「産経新聞」掲載の論文を紹介いたします。

■教育基本法改正の成果表る

採択数が伸びた背景には、平成18年の教育基本法改正と、それを踏まえた平成20年の学習指導要領改定がある。このことは実際に教科書採択に当たった教育委員や教育長の発言からも明らかで、例えば、横浜市教育委員会では「改正教育基本法に照らして吟味した」とし、武蔵村山市教育長も「育鵬社の教科書が新学習指導要領の趣旨にもっとも合っていた」と発言している(村主真人「中学校教科書採択を振り返って」=『日本の息吹』平成23年10月号)。

もう一つ、採択の際に従来は調査員という名の日教組教員らが事前に順位づけを行い、教育委員らはそれを基に教科書を採択するという安易な方法がまかり通っていたのに対して、今回は、教育委員自身が教育基本法や学習指導要領の趣旨に従って教科書の内容をよく調査し、採択を決定したことが大きいと思われる。

尖閣諸島を行政区域に含む石垣市や与那国町、それに竹富町の3自治体で組織される沖縄県八重山採択地区協議会(八重山採択協)が育鵬社の公民教科書採択を決定したのも、同様の理由によるものであった。ところが、育鵬社の教科書採用を不満とする竹富町教委が反対し、沖縄県教委がこれを支持して不当介入したことから、いまだに混乱が収束せず、異常事態が続いている。

混乱の第一の原因は、八重山採択協が教科書無償措置法(無償措置法)にのっとって「協議」を行い、正式に育鵬社の公民教科書採用を決定したにもかかわらず、竹富町教委がそれに従わず、沖縄県教委が「正当な理由」なしに、「再協議」の場を設定してしまったことにある。このような「再協議」は手続き的にも内容的にも違法・無効と解される。

■無償措置法は地教行法に優先

竹富町教委の暴走は明らかに無償措置法違反の行為であり、もしこれを認めてしまえば昭和40年以来続いてきた教科書の広域採択制度は崩壊する。また、八重山採択協が正式に育鵬社版公民教科書の採用を決定したにもかかわらず、沖縄県教委がこの「協議」を無効とし、新たに「再協議」の場を設定したことについては、そもそも「正当な理由」など存在しない。したがって、沖縄県教委が「再協議」の場を設定してしまったこと自体、違法である。

さらに、同県教委による「再協議」の場の設定は、石垣市教委と与那国町教委の「同意」なしに行われたものであり、事前に意見聴取を行うよう定めた無償措置法12条2項の趣旨に違反しており、手続き的にも違法である。この点、「再協議」による育鵬社版教科書の不採択決定は両教委の同意なしに行われたもので、「無効」であるとした、文部科学省の判断は妥当である。

混乱の第二の原因は、沖縄県教委が石垣・与那国・竹富の三教委による「再協議」を、地方教育行政法(地教行法)によって正当化しようとしたことにある。

■文科相は混乱収束へ指導せよ

確かに、同法23条6号は教科書の採択権を市町村教委に認めており、沖縄県教委の指導は正当のようにも思える。しかし、無償措置法は、採択地区内では同一の教科書を採択するよう定めており、各教委は八重山採択協の決定に基づき育鵬社版を採択しなければならない。このため、両法律は一見、「矛盾」するかのような印象を与え、それが今回の混乱の原因とする見解(9月16日付朝日新聞)もあるが、これは「一般法」たる地教行法と「特別法」に当たる無償措置法との関係を正しく理解していないがゆえの謬論(びゅうろん)である。「特別法は一般法に優先する」というのが法の基本原則であり、例えば、民法と商法は一般法と特別法の関係にあるから、事業者間の商取引では、民法に基づく一般の契約とは異なり、特別法たる商法が優先し、これに従うことになる。

それゆえ教科書採択に当たっては、まず無償措置法に従って採択地区協議会が同一教科書の採用を決定し、この決定に基づいて、各市町村教委が教科書採択権を行使し教科書を採択するというのが、両法律の正しい解釈である。

この点についても、文科省は「(市町村教委などの)採択権限は教科書無償措置法にのっとった条件付きのものだ」という正当な見解を示している。であれば、文科相は即刻、八重山採択協における混乱を収束させるべく、地方自治法(245条の4)や地教行法(48条)に基づいて、沖縄県と県教委に対し、断固たる「指導」「指示」を行うべきだろう。

産経新聞・平成23年9月27日付け【正論】「日本大学教授・百地章 教科書採択をめぐる誤謬を正す」より

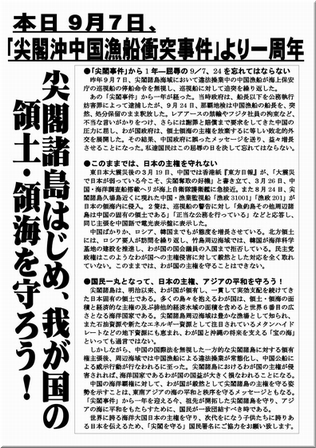

[国民運動]9/7(水)各地で「尖閣を守れ!街頭署名活動」―「中国漁船衝突事件」から一年

9月7日、尖閣諸島沖で中国漁船が、我が国の海上保安庁巡視船に故意に衝突を繰り返した「あの事件」より一周年を迎えます。

私共は、一年前の「尖閣沖中国漁船衝突事件」より、地元の沖縄県・八重山諸島の皆様と共に、尖閣諸島をはじめ我が領土領海を守るための国民運動に立ち上がり、全国で国会請願署名を推進して参りました。

「尖閣事件」から一周年を迎えるに当たり、各地で「尖閣を守れ!統一行動」を実施いたします。

多数の皆様のご参加、ご協力をお願いします。

●大量配布などで、チラシが必要な方はここよりダウンロードして下さい。

なお諸般の都合により、やむを得ず予定が変更になる場合がございますので、ご参加の際には必ず各地の【連絡先】にお問い合せください。

その他、署名の全般的なお問い合せなどは、下記までお願い致します。

日本会議事務総局 電話03-3476-5611 またはこのページ右上「お問合せ」から。

◆「尖閣を守れ!」各地での署名活動・一覧 平成23年9月6日(火)現在

□東京都

◎9月7日(水)16時~17時30分

新宿駅西口 小田急デパート前

※情宣カーにて街頭演説、駅前広場にて署名活動

□主 催 日本会議、日本会議東京都本部、日本会議地方議員連盟

【連絡先】℡03-3476-5611(日本会議事務総局)

-----------

□千葉県

◎9月7日(水)17時~18時

千葉駅前、クリスタルホール前

【連絡先】043-261-3293(日本会議千葉)

-----------

□大阪府

◎9月7日(水)午後4時~6時

なんば三井住友銀行前

◎9月24日(土)午後3時~5時

なんば高島屋前

※両日とも雨天の場合には、中止の場合もありますので、必ずご確認ください。

【連絡先】090-2598-6497(日本会議大阪・丸山)

-----------

□広島県

◎9月7日(水)午後5時30分~午後7時

広島そごう前・紙屋町電停前付近

◎9月24日(土)午後1時~午後3時

中区本通交差点・叶や前付近

【連絡先】082-831-6205(担当 井坂)

-----------

□愛媛県

◎9月7日(水)午後1時~2時

松山市駅前 坊ちゃん広場

【連絡先】090-9773-1816(日本会議愛媛県本部・越智)